更新日:2025年3月11日

電動アシスト自転車

電動アシスト自転車とは

一般的に「電動アシスト自転車」と呼ばれているものは、走行中にペダルを漕ぐ力を電動モーターが補助(アシスト)する仕組みの自転車であり、道路交通法施行規則で駆動補助機付自転車としてアシスト比率等の基準が詳細に定められています。

この基準を超えるものは、ペダル付き電動バイクに該当するため、自転車として道路を走行することはできません。ペダル付き電動バイクの詳細は「ペダル付き電動バイク」をご覧下さい。

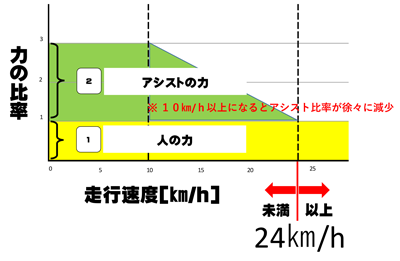

電動アシスト自転車の基準について【下図参照】

人の力を補うために用いる原動機が、次の「1.」から「4.」のいずれにも該当するものであり、原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないものでなければなりません。

- 電動機であること

- 24キロメートル毎時未満の速度で、自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、下記に定める数値以下であること。

- 10キロメートル毎時未満の速度2

- 10キロメートル毎時以上24キロメートル未満の速度

(注記1)走行速度をキロメートル毎時で表した数値から10を減じて得た数値を7で除したものを2から減じた数値

- 24キロメートル毎時以上の速度で、自転車を走行させることとなる場合において、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。

- 「1.」から「3.」までのいずれにも該当する原動機について、「1.」から「3.」までのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。

電動アシスト自転車を購入する方へ

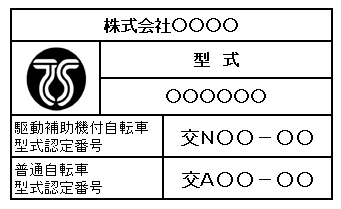

電動アシスト自転車を購入する際は、「型式認定TSマーク」が表示されているものを購入すると安心です。

型式認定のTSマークは、道路交通法等に規定されている基準に適合した電動アシスト自転車として国家公安委員会から認定を受けたものに貼付できるマークです。

型式認定TSマーク(イメージ)

電動アシスト自転車を販売する方へ

電動アシスト自転車の基準は、日本独自のものですので、海外製品を輸入販売するには、日本の基準に合う仕様に変更して販売する必要がありますが、この基準の一つである「アシスト比率」を測定するには、専門的な知識や専用の測定機器等が必要であり、基準を満たしているかどうかを独自で判定することは困難です。

販売後のトラブル等を避けるためにも、仕様変更後に型式認定の申請をお薦めします。

ペダル付き電動バイク

ペダル付き電動バイクとは

ペダル付き電動バイク(注記2)は、原動機及びペダルを備えている車両であって、原動機のみを用いて走行させることができ、ペダルを用いて走行させることもできるもので、一般的に「モペット」「フル電動自転車」等の表現で販売されていますが、一般原付以上の車両に当たりますので、運転をするには運転免許の取得が必要です。

原動機及びペダルを併用するもので、法令上、電動アシスト自転車の基準に適合しないものもペダル付き電動バイクに該当します。

(注記2)これまで「ペダル付き原動機付自転車」と呼称しておりましたが、モーターの定格出力によっては、原動機付自転車の出力を超えるものもあることから、今後は「ペダル付き電動バイク」と呼称します。

「ペダル付き電動バイク」を道路上において運転するためには

ペダル付き電動バイクは、原動機を使用せずにペダルを用いて人の力のみによって走行したとしてもバイクの「運転」に該当するため、運転には以下のことが全て必要となります。

ナンバープレートの表示

区市町村税条例等で定める標識(ナンバープレート)を車両の後面に見やすいように表示すること。

運転免許を受けていること及び免許証の携帯

当該バイクを運転することができる運転免許(原付免許・二輪免許等)を受けていること。

保安基準を満たした装置

道路運送車両法に定められている保安基準に適合した制動装置(前後輪)、前照灯、制動灯、尾灯、番号灯、後写鏡、方向指示器、警音器等を備えていること。

自賠責保険又は共済の契約

自動車損害賠償保障法に基づき、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されていること。

乗車用ヘルメットの着用

これらの条件を満たさずに道路上で走行(使用)した場合は、道路交通法違反等の罪に問われることとなります。

ペダル付き電動バイクを販売する方へ

ペダル付き電動バイクの販売事業者は、販売する際商品の車両区分を明示した上で、上記の点について丁寧に購入者へ説明して下さい。

また、販売事業者が取り組むべき交通安全対策についてガイドラインが示されておりますので、販売時の運転免許確認やナンバープレートの取得、自賠責保険への加入等を確実に行う等、ガイドラインに示されている事項を遵守して下さい。

![]() 自動車又は一般原動機付自転車に該当するペダル付き電動バイク及びキックボード様の立ち乗り型電動車の交通事故を防止するための関係事業者ガイドライン(PDF形式:309KB)

自動車又は一般原動機付自転車に該当するペダル付き電動バイク及びキックボード様の立ち乗り型電動車の交通事故を防止するための関係事業者ガイドライン(PDF形式:309KB)

参考サイト

![]() 国民生活センター「道路交通法の基準に適合しない電動アシスト自転車に注意」(外部サイト)

国民生活センター「道路交通法の基準に適合しない電動アシスト自転車に注意」(外部サイト)

問合せ先

交通総務課(モビリティ戦略第一係)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

情報発信元

警視庁 交通総務課 モビリティ戦略第一係

電話:03-3581-4321(警視庁代表)