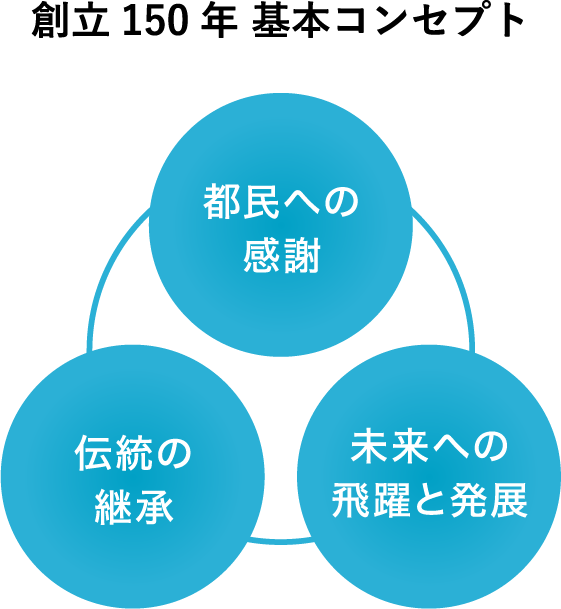

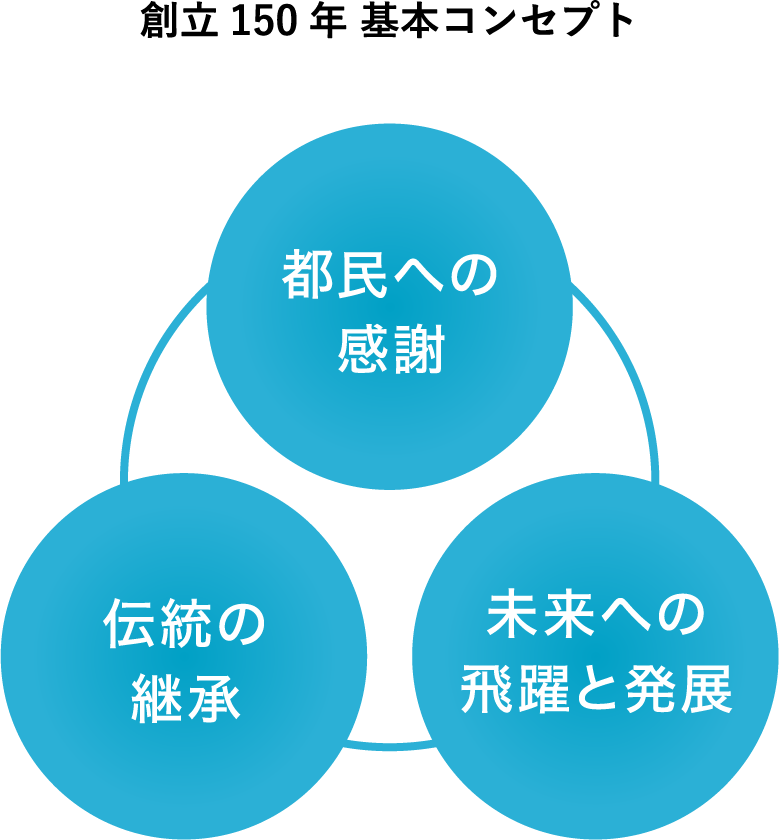

HISTORY警視庁創立150年

「世界一安全・

安心な国際都市」

を目指して。

時代の変化に適応しながら約150年以上にわたり

首都・東京の治安を守り続けてきました。

警視庁が歴史を積み重ねることができたのは、

先人たちの努力と都民の支えがあったからこそです。

今、時代は急速に変化しています。

多様化・巧妙化する犯罪やテロの脅威から

都民・国民を守り抜くためにも、

警視庁の良き伝統を継承しつつ、

未来への飛躍と発展に尽力し、

都民・国民の信頼に応えることで

「世界一安全・安心な国際都市」の実現を目指します。

日本最大の警察組織である警視庁には、

あなたの個性や特技を生かし、

可能性を引き出す仕事が待っています。

一緒に、未来の東京を支えていきましょう。

警視庁の歩み

警視庁は

150年以上の年月の中で、

常に世の中の

変化に順応し、

進化してきました。

明治

明治維新を経て新政府が誕生するも

国内統治がまだ不安定だった時代。

明治政府によって廃藩置県や身分制度の撤廃といった施策が次々と行われましたが、その結果として全国の士族(江戸時代の旧武士階層)が職を失うことになります。そのような混迷期に東京警視庁は創立。やがて士族による反乱(西南戦争)が勃発し、多くの警視隊員が巻き込まれていくのです。

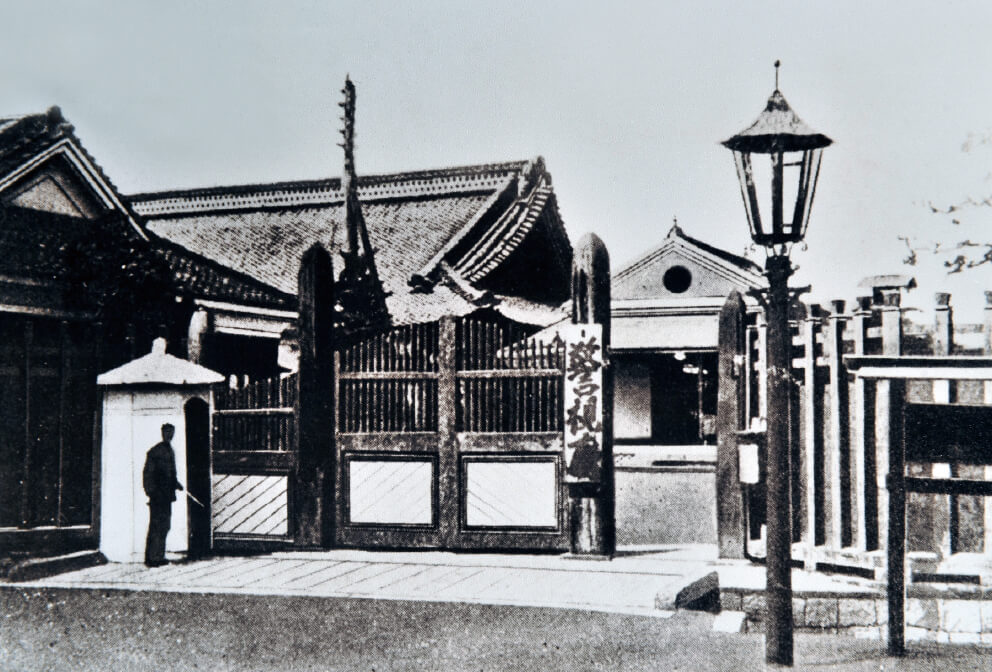

東京警視庁創立

大警視川路利良が初代の長(現在の警視総監)となり、元津山藩邸に庁舎が置かれる。

1874年1月

(明治7年)

西南の役(西南戦争)

明治維新で最大の内戦。東京警視本署(現在の警視庁)は川路利良・初代大警視(現在の警視総監)以下9,500人が「警視隊」を編成し、政府の征討軍に参加し、内878人が戦死した。

1877年2月

(明治10年)

騎馬巡査を配置

(騎馬隊の発足)

NOW

交通安全教育、学童交通整理、各種パレードの交通整理などを行っている。

1903年9月

(明治36年)

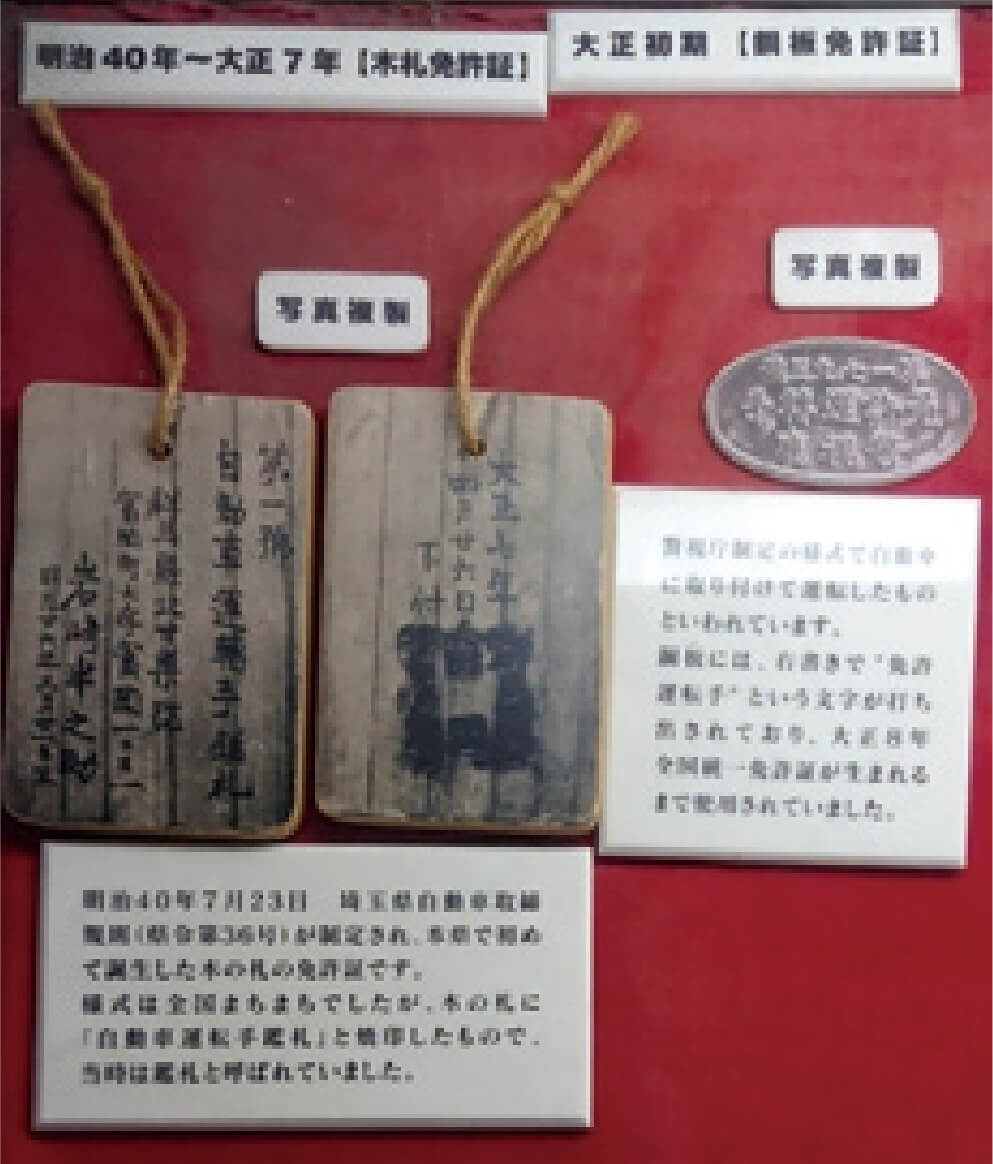

初めて木札の自動車

運転免許証を交付

1907年2月

(明治40年)

大正

好景気がもたらした産業の発展と

関東大震災による都市の崩壊。

第一次世界大戦によって日本の輸出量は飛躍的に増加し、空前の好景気が訪れました。都市部を中心にガス、水道、電気などのライフラインが整備されるようになり、人々の暮らしの中に西洋文化が取り入れられていきました。そんな中、関東大震災が発生し、警視庁の職員たちも最前線で人命救助にあたったのです。

初めて警察犬を採用

NOW

現在約30頭が「鼻の捜査官」として活躍している。動物が好きな人もトレーナーとしてその個性を生かせる。

1912年12月

(大正元年)

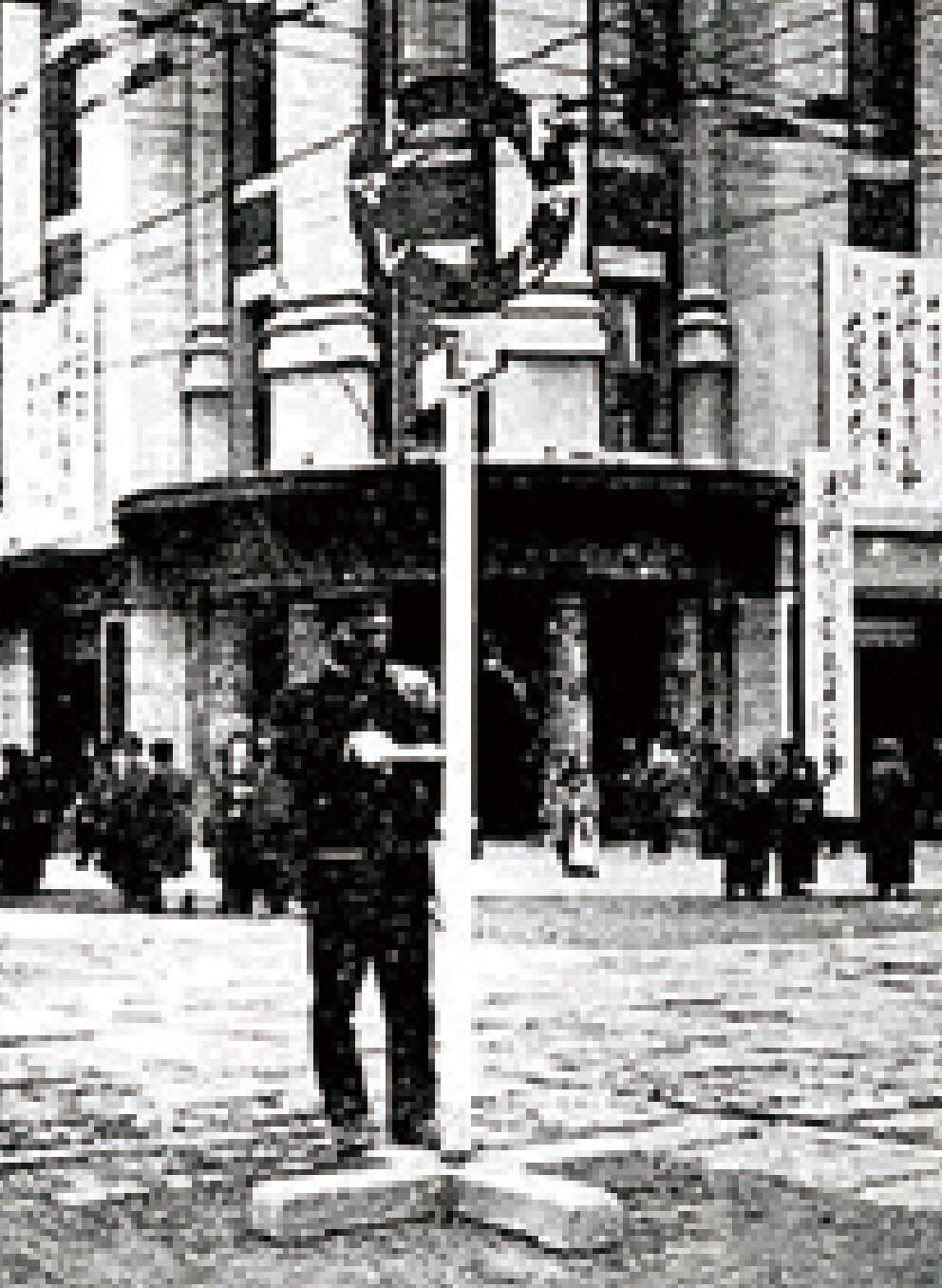

交通専務巡査の配置

初めて交通専務巡査100名と赤バイ6台を配備した。

NOW

現在約960台の白バイを運用し、機動力を生かして安全な交通社会の実現を目指している。

1918年1月

(大正7年)

初めて

手動式交通信号機を設置

NOW

現在東京都には約1万6,000基の信号機が設置されており、交通技術のプロフェッショナルが交通問題の発生を抑止している。

1919年9月

(大正8年)

関東大震災

殉職者94人、警視庁の活動は人命救助や防火、誘導保護など昼夜問わず続けられた。

1923年9月

(大正12年)

昭和

第二次世界大戦での敗戦と

戦後からの力強い復興。

昭和4年に勃発した世界大恐慌を皮切りに満州事変、二・二六事件など様々な事件が発生し、やがて第二次世界大戦が始まりました。そして昭和20年に戦争は終結してからは戦後復興、高度経済成長などを迎えます。また、昭和では東大安田講堂事件、よど号ハイジャック事件、あさま山荘事件など過激な事件も目立ちました。

旧桜田門庁舎が完成

1931年5月

(昭和6年)

婦人警察官の採用開始

初めて婦人警察官(第一期生63名)を採用した。

NOW

令和7年度までに女性警察官の割合12%以上を目標に採用の拡大を図っている。また、女性職員をあらゆるポストに積極的に配置し活躍を推進している。

1946年3月

(昭和21年)

110番制度発足

NOW

警視庁全体における年間の110番受理件数は、約213万件。迅速な判断と対応で警視庁の初動警察活動を支えている。

1948年10月

(昭和23年)

自動車警ら隊が発足

パトロールカーのはじまり、18台を配車。

NOW

現在約1300台のパトカーを運用して各種警察活動に当たっている。

1950年6月

(昭和25年)

初めてヘリコプター「はるかぜ1号」を配備

NOW

現在13機のヘリコプターを保有。上空から守る力もより必要とされている。

1959年10月

(昭和34年)

オリンピック

東京大会の警備

警視庁は、延べ28万4,000人の警備部隊、3万3,000人の警護部隊を動員し、警備を完遂した。

1964年10月

(昭和39年)

あさま山荘事件

連合赤軍による人質・立て籠もり事件。警視庁は応援部隊約500名を派遣し、人質を無事救出して被疑者5名を全員逮捕するも、警察官2名が殉職。

1972年2月

(昭和47年)

警視庁本部新庁舎開庁式

NOW

現在桜田門庁舎を改装中。その大規模な改修に建築の知識を生かして、警察活動を力強く支えている。

1980年8月

(昭和55年)

警視庁シンボルマスコット「ピーポくん」誕生

PeopleとPoliceの頭文字を取り、都民と警視庁の架け橋になることを願って「ピーポくん」と名付けられた。

NOW

今では様々なオリジナルキャラクターが存在している。イラストの技術を生かして都民や職員に向けて、情報を分かりやすく発信している。

1987年4月

(昭和62年)

平成

グローバル時代を迎えるとともに

デジタル化によって社会構造が変化。

国内ではバブル経済が崩壊してからは景気が急速に冷え込みましたが、一方でパソコンや携帯電話、さらにインターネットの普及によってデジタル化が進み、人々のライフスタイルや産業が大きく変化しました。また、阪神淡路大震災、東日本大震災など大規模な自然災害が次々と発生したのも平成時代の特徴といえます。

派出所を「交番」に改称

NOW

現在約830の交番を運用し、交番勤務員は事件・事故発生時の初動警察活動をはじめ、幅広い活動を行っている。

1994年7月

(平成6年)

阪神・淡路大震災

警視庁は発災当日から、機動救助隊員を緊急派遣するなどし、その後も延べ約7万人が応援派遣され、幅広い警察活動を行った。

1995年1月

(平成7年)

地下鉄サリン事件

オウム真理教により組織的な犯行が繰り返された日本犯罪史上最悪の事件の一つ。警視庁が捜査権を得たことで、全国警察が一丸となり、全国で発生していた関連事件も含め、被疑者を検挙した。

1995年3月

(平成7年)

「交番ランドマーク」設置

1995年7月

(平成7年)

警察学校の移転

1879(明治12)年、麹町区から始まり、以降新橋、九段、中野と場所を移し、現在の府中市へ移転した。

2001年8月

(平成13年)

秋葉原無差別殺傷事件

被疑者はトラックで歩行者天国の交差点に突入し、通行人等を跳ねた上、刃物で襲い掛かり、17名を死傷させた。警視庁は、被疑者を現行犯逮捕するとともに、被害者とその御家族の支援に力を尽くした。

2008年6月

(平成20年)

女性警察官の交替制交番勤務開始

地域の安全・安心を守るため、女性警察官も交番に配置となる。

2010年10月

(平成22年)

東日本大震災

警視庁は広域緊急援助隊等を派遣し、救出・救助活動や行方不明者の捜索活動などに従事した。

2011年3月

(平成23年)

令和

天皇陛下代替わりによる「即位の礼」と

新型コロナウイルスによる社会の混乱。

首都・東京では大規模な儀式やイベントが続きました。令和元年に行われた「即位の礼」や米トランプ大統領の訪日において警視庁は警衛・警護に務め、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会では新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、世界が注目する大規模イベントを無事に完遂しました。

即位の礼

天皇陛下の代替わりに伴い、即位の礼における警衛警備を完遂した。

2019年5月から11月

(令和元年)

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う働き方改革

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、

・サテライトオフィス型テレワークの開始

・在宅勤務テレワークの開始

・時差出勤の利用拡大

などを導入し、業務継続性を確保した。

2020年1月

(令和2年)

東京2020

オリンピック・

パラリンピック競技大会の警備

新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、無観客での開催となるなど警備態勢の変更を余儀なくされたが、無事に警備を完遂した。

2021年7月から9月

(令和3年)